图书介绍

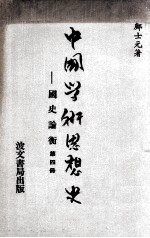

中国学术思想史 国史论衡 第4册PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

- 邝士元著 著

- 出版社: 波文书局

- ISBN:

- 出版时间:1979

- 标注页数:638页

- 文件大小:211MB

- 文件页数:659页

- 主题词:

PDF下载

下载说明

中国学术思想史 国史论衡 第4册PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 先秦学术思想之比较1

第一节 先秦思想学说流变与盛衰1

甲、诸子与王官的学术渊源1

乙、孔子与儒家3

丙、诸子十家要略6

丁、诸子的流变及其衰替原因14

第二节 儒道思想学说之比较16

甲、儒道之论道16

乙、政治观点之比较18

丙、思想方法之比较19

丁、两者相同要点19

第三节 儒墨思想学术之比较23

甲、对于命与鬼神观念之比较23

乙、对于丧葬礼乐态度之比较24

丙、对于爱与义利观念之比较25

丁、两者相同之处26

第四节 儒法思想学说之比较27

甲、政治历史观之比较27

乙、对自然思想与认识论之比较29

丙、对教育思想与人性之比较30

丁、儒法思想对后世的影响32

第五节 名法思想学说之比较34

甲、名法二家概略34

乙、思想渊源之共通处35

丙、名家思想学说简介36

丁、法家思想学说简介39

第二章 先秦诸子思想学说比较43

第一节 孔孟思想学说的比较43

甲、两者政治学说的比较43

乙、孔孟哲学理论方面之比较44

丙、两者对教育政策之主张46

丁、两者对后世影响及评价47

第二节 孟荀思想学说之比较47

甲、孟荀政治哲理学说之比较48

乙、孟荀教育主张之比较51

丙、孟荀思想学说相异之要论52

丁、孟荀学说对后世之影响53

第三节 庄老思想学说之比较57

甲、老子思想学说概论58

乙、庄子思想学说概论59

丙、老庄思想的共通处60

丁、老庄思想之相异处61

第四节 杨墨思想学说之比较63

甲、杨墨思想渊源之比较63

乙、两家思想学说之比较64

丙、杨墨思想学说相同处66

丁、两家思想总论68

第五节 荀子与韩非学术思想之比较69

甲、两者对于人性方面的看法69

乙、两者对礼法刑赏的态度70

丙、荀韩对君主态度之异同72

丁、荀韩政治思想之比较73

戊、荀韩之功利主义74

第六节 法术势三派之比较75

甲、法家之渊源与代表75

乙、术派之渊源与代表78

丙、势派之渊源与代表80

丁、法术势三派主张之比较81

第三章 两汉的学术思想83

第一节 阴阳五行学说及其对当代后世之影响83

甲、阴阳五行学说之渊源与发展83

乙、阴阳五行学说之政治原理84

丙、阴阳五行学说兴盛之原因与流变85

丁、阴阳五行对于两汉政治及社会之影响86

戊、五行学说与禅让理论的关系88

己、王充学术思想的成就与评价90

第二节 武帝立五经博士及其影响93

甲、立五经博士之经过与原因94

乙、五经博士之内容95

丙、影响方面95

第三节 两汉经学异同与今古文学派之别98

甲、两汉经学异同略论98

乙、两汉经学相同之处99

丙、从政治经济看今古文派之别100

丁、从文化学术看今古文派之别102

第四节 今古文派相争与调和108

甲、今古文派相争之经过108

乙、今古文派之调和110

丙、两派相争的影响111

丁、得失评论113

第四章 汉魏时代的经学115

第一节 师法家法及五经之传授115

甲、师法与家法之起源115

乙、师法与家法之区别117

丙、五经之传授渊源118

第二节 马融与东汉经学122

甲、马融生平122

乙、马融对东汉经学的贡献122

丙、马融对经学的影响126

第三节 郑玄经学的贡献与评价127

甲、郑玄在经学上的贡献127

乙、郑玄治经的得失128

丙、对经学的影响130

丁、郑玄的贡献与评价132

第四节 许慎之生平及其对学术之贡献133

甲、许慎之生平133

乙、许慎对文字学之贡献134

丙、许慎对经学之贡献137

第五节 王肃经学及其得失评价139

甲、生平略历及著作139

乙、王肃之注经与成就141

丙、王肃的贡献与评价142

丁、王郑之争及其比较143

第五章 宗教传播与思想的影响147

第一节 道教之传播及其影响147

甲、道教之渊源147

乙、道教之内容特征与派别149

丙、道教对当代后世的影响150

丁、五斗米道与太平道的关系152

戊、道教在魏晋南北朝大盛原因与影响156

第二节 佛教传入及其对中国的影响158

甲、佛教传入中国的时间经过与路线158

乙、佛教能立足中国的原因159

丙、佛教大盛于魏晋南北朝之原因161

丁、佛教对南北朝之影响165

戊、佛教对中国社会之影响166

己、对中国学术的影响167

魏晋南北朝佛道之争的分析168

甲、文化方面之争168

乙、地域不同之争170

丙、种族不同之争171

丁、利害方面之争172

戊、北朝道佛之争172

己、魏晋南北朝佛道之争的影响175

第四节 回教的传入中国与影响175

甲、回教起源与发展176

乙、回教之信仰176

丙、回教之特征与传入时间178

丁、回教传入中国之路线179

戊、回教传入对中国之影响180

第五节 唐时传入中国之景教185

甲、大秦景教传入中国的经过186

乙、传入的路线与教义186

丙、大秦景教在中国的发展情形187

丁、景教传入的影响188

戊、唐时大秦景教与明清天主教的比较188

第六节 基督教(新教)的传入与影响193

甲、基督教传入中国之经过194

乙、传教的方式196

丙、对近代中国教育文化社会的影响198

第七节 摩尼教的传入与影响203

甲、摩尼教之传入及其活动203

乙、摩尼教之教义205

丙、明教与大明帝国的建立206

第八节 白莲教的兴起及其与元明政权的关系208

甲、元末白莲教的活动208

乙、白莲教与明帝国的建立210

丙、明初对白莲教的禁止211

丁、明成祖至武宗的白莲教活动212

戊、明中叶以后的白莲教213

第九节 明清禁教与中国科学盛衰的分析214

甲、明末天主教徒对中西文化之影响214

乙、明清之际宗教与科学输入及其不振原因218

丙、清代民间仇教与朝廷禁教之原因220

丁、雍正后天主教失势之原因及其检讨224

第六章 中外教士对交通及文化的贡献227

第一节 法显西行对中印交通文化的贡献227

甲、生平略历227

乙、西行时间与路线228

丙、归途之路线228

丁、贡献229

第二节 玄奘与中印交通文化的影响及贡献231

甲、生平略历231

乙、贡献与影响232

丙、玄奘法显西行之比较234

第三节 义净与中印交通文化的贡献237

甲、旅程与经过237

乙、贡献与影响238

第四节 王玄策使印及其贡献240

甲、出使印度之动机与经过240

乙、对中印交通之贡献243

第五节 利玛窦对中西文化的贡献244

甲、生平略历245

乙、来华原因与动机246

丙、利玛窦的传教方法248

丁、传布的事物250

戊、利玛窦的儒教观253

己、利玛窦的贡献与影响254

第六节 徐光启在宗教、农业、科学上之影响与贡献257

甲、生平略历257

乙、与利玛窦谈道258

丙、上海开教与护教258

丁、贡献与影响260

第七节 李之藻在宗教、科学上之贡献263

甲、李之藻之生平事略263

乙、李之藻与天主教之关系及贡献263

丙、李之藻在科学上之贡献264

第八节 马礼逊来华传教之经过266

甲、马礼逊在我国传教之经过267

乙、马礼逊来华传教之影响及贡献267

第七章 魏晋南北朝学术思想269

第一节 魏晋之清谈269

甲、清谈的涵义269

乙、清谈之起因270

丙、清谈之内容273

第二节 魏晋之玄学275

甲、玄学的涵义275

乙、玄学的内容与人物276

第三节 清谈与玄学之影响278

甲、玄论派清谈之影响278

乙、才性名理派清谈之影响279

丙、清谈对学术之影响280

丁、谈辩对史学之影响281

戊、谈辩对政治制度之影响283

第四节 南北朝经学的统一与异同285

甲、南北经学的异同285

乙、南学统一北学原因之分析287

丙、南学统一北学之影响288

第五节 唐代纂修五经正义及其影响289

甲、五经正义纂修的动机289

乙、五经正义编撰之经过与内容290

丙、五经正义之得失292

丁、五经正义的影响294

第八章 隋唐之佛学297

第一节 隋唐与南北朝佛学发展比较297

甲、国际性之佛学时期298

乙、独立自主性时期298

丙、佛学之统一时期299

丁、理论与修行并重300

戊、佛教宗派系统化时期301

第二节 隋唐的四大佛教宗派302

甲、天台宗的盛衰及其影响302

乙、华严宗的盛衰及其影响306

丙、法相宗的盛衰及其影响310

丁、禅宗的盛衰及其影响313

第三节 佛学式微原因的分析322

甲、隋唐帝皇与佛教之互相利用322

乙、唐皇室与佛道之争325

丙、唐毁佛教之后果与影响327

丁、韩愈对儒家道统的贡献330

第四节 唐代儒释思想的融和与发展332

甲、儒佛之争的分析333

乙、儒佛调和的表现334

丙、儒佛在唐融和原因的分析336

第九章 宋明理学发展与影响339

第一节 宋代理学发达原因之分析339

第二节 宋代理学四大派思想学说概述343

甲、周敦颐学说344

乙、张载学说345

丙、二程学说346

丁、朱熹学说348

第三节 鹅湖之会与朱陆异同350

甲、鹅湖集会的起因350

乙、鹅湖集会的经过352

丙、鹅湖集会后对各人的影响353

丁、朱陆异同的分析355

戊、朱陆对当代后世的影响361

第四节 陈白沙学说365

甲、静中养出端倪365

乙、随处体认天理366

丙、本体论367

丁、宇宙论368

戊、认识论369

第五节 王阳明的学说(姚江学派)370

甲、阳明事略与学说特质370

乙、阳明学说之大要371

丙、阳明学说之评论374

丁、阳明学说盛行之原因375

戊、白沙与阳明学说之比较376

第六节 宋明理学衰落及其对西方学术思想的影响379

甲、理学衰落原因的分析380

乙、理学对中外学术思想演变之影响383

丙、理学与儒表佛里的分析385

第十章 清代学术得失与转变391

第一节 清代学术的分期391

甲、启蒙时期的经学392

乙、全盛期的学术392

丙、蜕分期的学术393

丁、衰落期的学术394

第二节 清代学风转变的分析395

甲、清代学风转变的分析395

乙、经世致用成为乾嘉朴学的原因395

丙、朴学转移到经今文学之原因398

第三节 汉宋学术之争400

甲、宋学之主张401

乙、宋学之评论402

丙、汉学得失之评论403

丁、汉宋学说比较405

戊、汉宋是非的评论407

第四节 清代考据学盛行之背景与重要人物409

甲、政治背景方面409

乙、学术背景方面411

丙、清代考据学之特质413

丁、清代考据学之派别414

戊、清代考据学家之成就416

第五节 公羊学派与康长素419

甲、公羊学派的历史渊源419

乙、康长素的生平与著述421

丙、康长素的学术成就422

丁、康长素的大同学说425

第十一章 历代史学论说427

第一节 廿五史概说427

甲、两汉南北朝的正史著作428

乙、唐五代的正史著作431

丙、宋元的正史著作433

丁、明清的正史著作435

第二节 隋唐公府搜藏的图书与贡献436

甲、隋代公府搜藏图书之背景436

乙、隋代公府搜藏图书之经过437

丙、唐代公府搜藏图书之背景与经过438

丁、公府搜藏图书对学术文化发展之影响439

第三节 唐代重要史学著作与贡献440

甲、关于唐代历史的著作440

乙、关于当代的官修国史442

丙、关于典章制度的著作443

丁、关于史学方法的著作443

戊、关于地理方面的著作444

己、唐代史学贡献略论445

第四节 宋代的重要著作与史学贡献447

甲、关于断代史的著作447

乙、关于通史的著作448

丙、关于典志的著作449

丁、关于国史方面的著作451

戊、宋代的史学贡献451

第十二章 汉至宋的通史455

第一节 司马迁与史记455

甲、生平略历与著作动机455

乙、体制与内容457

丙、得失的评论461

丁、史记对后世的影响469

第二节 司马光与资治通鉴471

甲、生平简介与著作动机471

乙、成书经过与体例内容472

丙、学术大要与写作书法474

丁、得失评价476

戊、通鉴的影响481

第三节 袁枢与通鉴纪事本末482

甲、生平略历与著作动机482

乙、缺点方面487

丙、对后世史学的影响488

丁、附各种纪事本末体简介489

第十三章 汉至宋的断代史491

第一节 班固及其汉书491

甲、汉书的内容与体例491

乙、汉书得失之评价493

丙、对后世史学的影响495

丁、史记汉书异同比较496

第二节 南北史的体制及其比较503

甲、生平略历与著作动机503

乙、著述经过与体例504

丙、南北史之讨论505

丁、南北史之比较507

戊、南北史之评价508

第三节 旧唐书的得失与评价509

甲、作者生平与著作动机509

乙、体例与内容510

丙、旧唐书之优点512

丁、旧唐书的缺点513

第四节 新唐书的得失与评价516

甲、生平略历与体例内容516

乙、得失之评论520

丙、对后世史学的影响524

丁、新旧唐书比较525

戊、新旧唐书得失之比较527

第五节 旧五代史得失与评价530

甲、作者生平530

乙、旧五代史之优劣点532

第六节 新五代史得失与评价536

甲、作者生平略历与著作动机536

乙、内容与体例537

丙、新五代史之优劣点538

丁、各家对新五代史之评论542

戊、新旧五代史比较545

第十四章 典志得失与应用553

第一节 杜佑及其通典553

甲、杜佑生平与撰作动机553

乙、著作内容及体制555

丙、通典在史学上的成就及其得失与评价557

丁、通典对后世史学的影响560

第二节 郑樵及其通志561

甲、生平略历与著作动机561

乙、体制与内容562

丙、郑樵的史学主张563

丁、得失之评论564

戊、对后世史学的影响566

第三节 文献通考及三通比较567

甲、生平略历与著作动机567

乙、体制内容与评价569

丙、对后世史学的影响570

丁、三通的比较571

戊、三通对史学的影响574

第四节 敦煌资料与宋代的类书579

甲、敦煌资料介绍579

乙、太平御览的体例内容与贡献582

丙、太平广记的体例内容与贡献585

丁、文苑英华的体例内容与贡献587

戊、册府元龟的体例内容与贡献589

第十五章 史学方法与清儒论史593

第一节 刘知几与史通593

甲、作者生平与成书经过593

乙、史通之内容与体例595

丙、史通之评价596

丁、史通对后世的贡献及影响600

第二节 浙西学派与顾亭林603

甲、浙西学术渊源603

乙、顾亭林论学宗旨604

丙、顾亭林学术评论605

丁、顾亭林的经济思想607

第三节 浙东学派与黄梨洲609

甲、浙东之地理沿革609

乙、浙东学派的历史渊源610

丙、黄宗羲的生平与著作612

丁、黄宗羲之论学614

戊、黄宗羲之史学615

己、对史学之影响617

第四节 章学诚与文史通义618

甲、作者生平与著作动机619

乙、章实斋学术之渊源619

丙、体例与主张613

丁、章实斋的方志学622

戊、章学诚之评价624

己、刘章史论之比较626